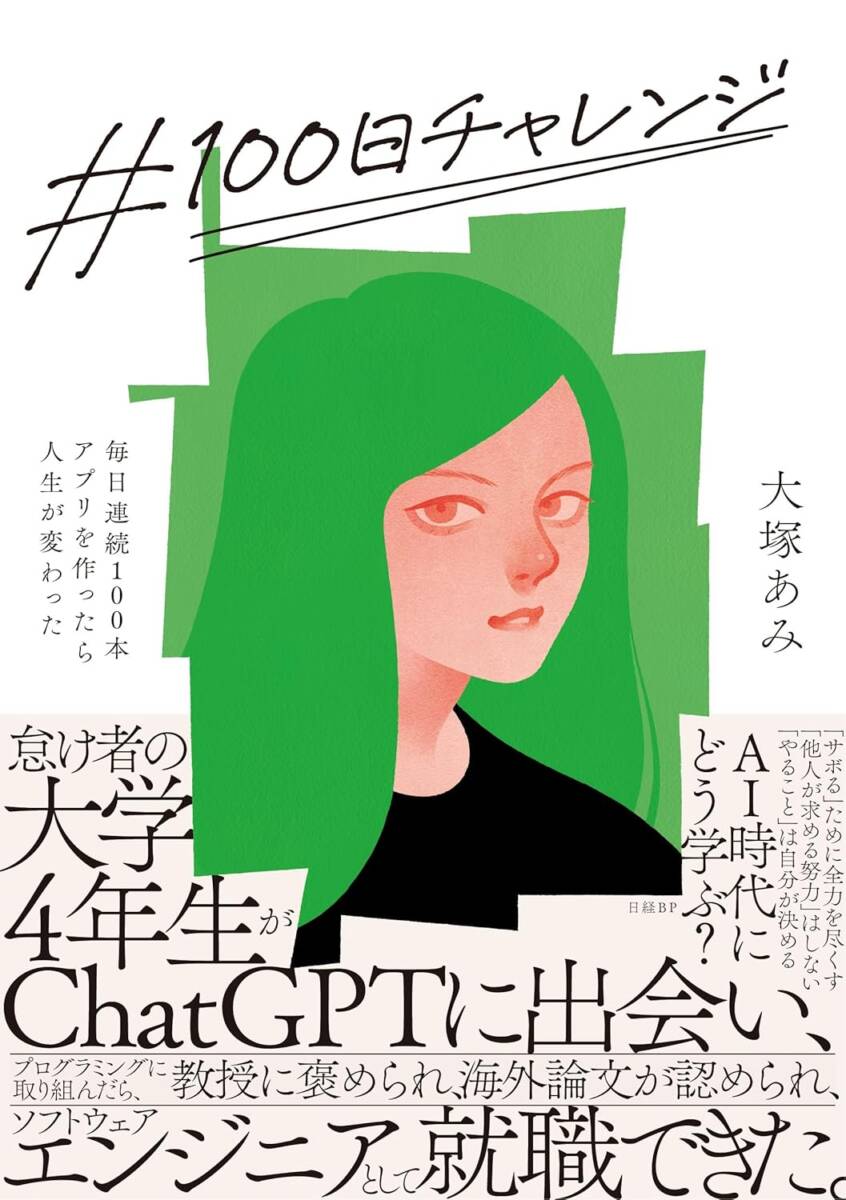

大塚あみさんの『#100日チャレンジ』を読みました。

ゆるコンピュータ科学ラジオで紹介されていて、とてもおもしろそうだったのでこの放送を聴いてから買って読み進めていました。

ただ、支援士の試験勉強と並行して読んでいたら今日までかかりました。というか久しぶりに参考書以外の本をまともに読んだ気がします。

プログラミングの原体験

著者の方が学生時代の経験を綴ったストーリーで、ChatGPTを使って100日続けてゲームをプログラミングするという挑戦をした結果、学会での講演や論文発表、そして本を出版するまで辿り着いたというお話。

この本を読んで大変勉強になるのがChatGPTの使い方。作中ではプログラミングのコードをひたすら吐き出させるので、プログラミングに興味がない人はとっつきにくいかもしれませんが、ChatGPTはこういう使い方ができるという良いお手本ですね。

大塚さんはプログラミングに情熱を持っているというわけではなく、基本的には怠惰であり好奇心でプログラミングを続けました。プログラミングに向き合う姿勢ってこうあるべきですよね。エンジニアは本来は仕事をサボるためのツールを努力して作る職業であり、お金以上に思い通りにプログラムが動いたときの快感がモチベーションだと僕は考えています。

Zettelkasten (ツェッテルカステン) というメモ手法

100日チャレンジを進める中でやってきたことを逐一メモを取っており、その手法がZettelkasten (ツェッテルカステン) というメモ同士をリンクさせる手法とのことでした。

参考でキャプチャが掲載されていましたが、調べた範囲だとObsidianというアプリを使っているのでしょうか。

大塚さんは「いちいち考え直す必要がない」「必要な情報をさっと引き出し、その場しのぎでなんとかできる」という怠惰な動機で習慣化しているとのこと。

そういう意味では僕のこのブログも、人に見てもらうというよりも自分が調べて得た知識を、あとから調べ直さなくてもすぐに引き出せるようにやっていることなのでとても共感できます。

ただ、僕よりも遥かにメモの量とクオリティは高いはず。僕ももっとメモを取る習慣をつけないとなぁ。すぐに忘れてしまいます。

ChatGPTは使い手の能力以上のことはできない

ChatGPTは便利な反面、教育現場ではサボりに使われることが懸念されています。

僕も前にこんな記事を書きました。これは学生時代にゼミで出された課題をChatGPTにやらせてみた実験で、僕が教授から突きつけられた正解にChatGPTが辿り着くのかを試しました。

確かにChatGPTなどの生成AIが普及したことによって、調べ物の苦労は少なくなって学生はサボりやすくなったと思います。

ただ、その質は生成AIの性能よりも使い手によって左右されるということを、以下のように言及されています。

「ChatGPTは使い手の能力以上のことはできない」

この言葉が、頭の中でゆっくりと浮かび上がってきた。ChatGPTは確かに強力なツールだけれど、その力を適切に引き出すには、使い手となる私自身がしっかり課題や問題を理解したうえで、的確な指示を出す必要がある。そして、その指示が本当に的確かどうかは私の理解力と洞察力にかかっている。結局のところ、私の理解力と洞察力が試されるのだ。

この部分がこの本のハイライトだと思っています。

ChatGPTがすべてを解決してくれるわけではなく、最終的な判断は使い手に委ねられます。そうなるとChatGPTを的確に使える者とそうでない者との間の差は顕著に広がることでしょう。ChatGPTを的確に使うために知識と考察する研鑽は必要不可欠ということです。

さらに大塚さんは、最初は作りたいものを提示してChatGPTにコードを書いてもらう立場だったのが、最終的に自分の意図するコードを書かせる監督的な立場に変わっていました。もしかすると難しいことは考えずガムシャラにChatGPTを使っていくうちに的確に使うための力は勝手に身についていくのかもしれませんね。

コメント